단편영화 같은 보건교사 안은영 속 에피소드 '가로등 아래 김강선'

컨텐츠 정보

- 33 조회

- 0 추천

- 목록

본문

중학교 동창 김강선이었다.

은영은 반가워서 인사를 하려다가, 멀쩡해 보이는 중학교 동창에게 그림자가 없다는 걸 깨달았다.

- 왜 반가워 하려다가 마냐.

어쩌다가, 너무 젊잖아, 왜 그랬어.

두 사람은 짝을 뽑는 데서 비공식적으로 빠져서 계속 같이 앉아있었다.

아른아른한 소문이 날 법도 했지만 워낙 둘 다 비호감이라 “재수없는 것들끼리 계속 앉아 있다.” 정도였다.

' 너는 말이야, 캐릭터 문제야. '

' 뭐라고? '

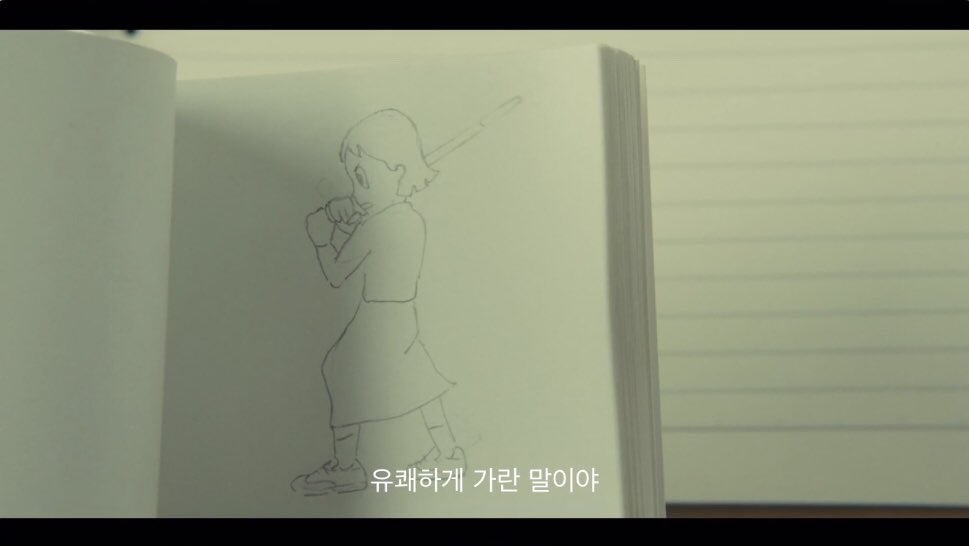

' 장르를 잘못 택했단 말야. 칙칙한 호러물이 아니라 마구 달리는 소년 만화여야 했다고. 그랬으면 애들이 싫어하지 않았을 거야. 그 꼴로 다치지도 않았을 거고. '

' 만화가 아니야. '

' 그렇게 다르지 않아. 그래서 내가 한번 그려 봤지. '

“도구를 쓰라고, 몽총아.”

“아.”

“다치지 말고 경쾌하게 가란 말이야.”

캐릭터를 바꿀 수 있을 것 같았다. 장르를 바꿀 수 있을 것 같았다.

그러므로 지금의 은영은 사실 강선의 설정인 셈이었다.

“칼은 부러져서 여섯 개째고, 총도 세 개째야.”

하지만 강선이 처음줬던 것들의 조각은 버리지 못하고 상자안에 갈무리해 두었다고, 입밖으로 꺼내 말하지 않았는데도 강선이 그 상자가 있는 책꽂이 쪽을 정확히 바라보았다.

- 칙칙해지지마, 무슨 일이 생겨도.

“응.”

빛나는 가루가 강선이 처음 서 있던 가로등 쪽으로 흩어졌다. 상자를 들고 달려가서 주워 담고 싶다고, 은영은 생각했지만 그러지 않았다.

대신 아주 오랜만에 울었다.